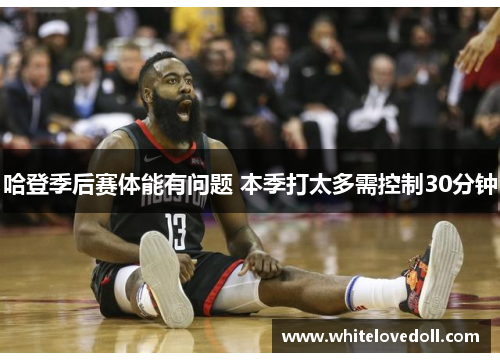

哈登季后赛体能有问题 本季打太多需控制30分钟

哈登季后赛体能有问题,本季打太多需控制30分钟为中心,需要对其在赛季过程中体能问题进行详细分析和阐述。

1、哈登体能问题的表现

哈登在季后赛中体能出现问题的表现主要体现在比赛后期,明显失去了之前的状态和爆发力。

而在常规赛中,由于打球时间过长,哈登的体能逐渐出现下滑迹象。

这导致了哈登在关键时刻无法发挥出应有的水平,影响了球队的整体表现。

2、体能问题的原因分析

哈登体能问题的根源在于本赛季打球时间过长,没有得到合理的休息和调整。

raybet雷竞技靠谱在疲劳的情况下继续比赛,使得哈登的体能无法得到有效的恢复,积累下来形成了问题。

此外,哈登在场上的高强度跑动和持续投篮也是导致体能问题的原因之一。

3、控制30分钟为中心的必要性

为了避免哈登体能问题继续恶化,控制他的上场时间至关重要。

将他的上场时间控制在30分钟左右,有利于保持他在比赛后期的状态和效率。

同时,通过合理安排休息时间和训练计划,可以提高哈登在赛季末段的体能水平。

4、未来的改进计划

针对哈登体能问题,球队应该在未来的比赛中实施更加科学的轮换和训练计划。

同时,教练组也需要密切关注哈登的状态变化,及时调整他的上场时间和训练强度,确保他在关键时刻能够发挥出应有的水平。

只有这样,哈登才能避免体能问题带来的负面影响,为球队赢得更多胜利。

综上所述,哈登季后赛体能问题的存在已经成为众所关注的焦点,需要通过控制30分钟为中心的方法来解决。球队应该根据他的状态和体能水平制定合理的比赛计划,保证他在关键时刻能够发挥出最佳状态,为球队赢得胜利做出贡献。